Campagna e Città, i due mondi di van Gogh

A Roma dall’8 ottobre al 6 febbraio 2010

di Federica Marino

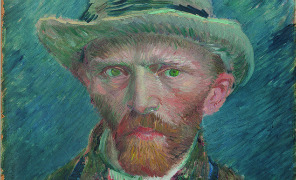

Campi e covoni di grano, uliveti verde-argento, cieli stellati: il nome di van Gogh, almeno nelle opere più note, è associato a paesaggi rurali e a spazi aperti, quando non richiama alla mente gli innumerevoli autoritratti che sembrano documentare il suo lento scivolare verso la follia, con la disperata consapevolezza di ciò che gli sta accadendo.

Ma prima della follia – e prima ancora della campagna, forse, c’è un van Gogh “urbano”, profondamente calato nell’epoca moderna che è la sua e pronto a coglierne la pungente attualità.

A mostrare i due aspetti dell’artista arriva l’8 ottobre a Roma l’importante mostra Vincent van Gogh. Campagna senza tempo – Città moderna. Già il titolo, con quel trattino tra i due termini messi a confronto, sembra volere sfuggire all’ottica della contrapposizione e il percorso espositivo resta fedele a questa suggestione subliminale.

Perché in van Gogh città e campagna non collidono, piuttosto convivono parallelamente, e qualche volta si incontrano, nella raffigurazione di luoghi di confine, come sobborghi e parchi.

Per comprendere il senso di queste scelte iconografiche, aiuta la biografia dell’artista, con una formazione cosmopolita e lunghi soggiorni nelle grandi città europee: L’Aja, Bruxelles, Anversa, Londra e Parigi, di fatto i luoghi più vivaci del tempo.

Dall’altra parte, ai periodi cittadini si alternano quelle che sembrano fughe in campagna: in Olanda prima e poi nella Provenza di Arles e Saint-Rémy, fino alla provincia di Auvers-sur-Oise, a nord di Parigi, dove van Gogh muore suicida nel 1890.

Di entrambi questi mondi, insomma, van Gogh ha esperienza diretta e approfondita, grazie anche alla sua sensibilità umana prima che artistica: ha da poco rinunciato a divenire predicatore biblico, quando nel 1884 dipinge La semina delle patate e dell’anno successivo sono I mangiatori di patate, di cui van Gogh scrive al fratello Théo: ”Ho voluto, lavorando, far capire che questa povera gente, che alla luce di una lampada mangia patate servendosi dal piatto con le mani, ha zappato essa stessa la terra dove quelle patate sono cresciute; il quadro, dunque, evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei contadini hanno onestamente meritato di mangiare ciò che mangiano”.

Ma già in questo periodo, nella stessa lettera al fratello, van Gogh va oltre la percezione sociale della campagna, indicando esplicitamente la chiave di lettura dei suoi paesaggi rurali: dipingendo i “Mangiatori”, scrive l’artista, ha voluto fare pensare “a un modo di vivere completamente diverso dal nostro, di noi esseri civili”.

Campagna altro dalla città, città come civiltà. Non siamo qui in presenza di una dicotomia positivo/negativo, ma di due mondi diversi, portatori di funzioni e valori differenti. La campagna è per van Gogh il luogo del passato e dei ricordi: una dimensione atemporale che va a sovrapporsi alla realtà, in una mappa emotiva in cui Olanda e Francia sono lo stesso paese, nel cuore e nella mente dell’artista.

La città – Parigi in primis, all’epoca di van Gogh capitale culturale europea e mondiale - è il luogo del fare e del divenire: van Gogh lo sa bene e lo apprezza. «Non c'è che Parigi: per quanto difficile possa essere qui la vita, e anche se divenisse peggiore e più dura, l'aria francese libera il cervello e fa bene, un mondo di bene», scrive nell’autunno 1886 all’amico Horace Mann Levens. Anche di Arles vengono raffigurati gli elementi industriali e architettonici arrivati con l’uomo e anche qui, come aveva fatto a Parigi e come prima di lui gli Impressionisti, van Gogh coglie il senso della presenza umana come fattore di cambiamento della natura. Non nostalgia di una ormai perduta età dell’oro, ma consapevolezza del cambiamento in corso.

Ci sono poi le terre di mezzo, in cui il pittore sembra cercare la ricomposizione dei due mondi. Negli Orti a Montmartre (1887) un mulino a vento si china verso le baracche in lamiera e i prati incolti camminano lungo i filari di ortaggi, a suggerire una compresenza possibile. Il Fosso (1884) mette in primo piano le canne di uno stagno, ma sullo sfondo incombono edifici indefiniti .Ancora più forte questo segno nei Bevitori o Le quattro ètà dell’uomo (da Daumier), del 1890: le ciminiere, tanta vegetazione e un tavolo apparecchiato in mezzo a un apparente nulla. Le figure intorno sono operai o contadini? Né gli uni né gli altri, gli abiti sembrano da clochards, e il secondo titolo, che denuncia l’ispirazione tratta da Daumier, chiarisce: sono uomini, punto. Anzi, sono le età dell’uomo: soggetto simbolico, in un paesaggio evocativo e senza più legami con la topografia.

Ci sono infine i giardini e i parchi, macchie di addomesticata campagna al centro della città: il Vialetto nel giardino pubblico (1888) suggerisce la comunicazione possibile tra i due mondi, nelle due direzioni della strada che li unisce e lo stesso accade nel paesaggio dei Cipressi con due figure femminili, dell’anno successivo: in piena campagna, le donne portano abiti di città e sembrano ambasciatori in visita da un altro Paese. Sulla tela gli spazi fisici diventano luoghi dell’animo: perse le coordinate geografiche, prendono vita nel mondo che van Gogh ha creato facendo un collage tra memoria, modernità e follia.

Vincent van Gogh Campagna senza tempo – Città moderna

Roma – Complesso del Vittoriano

Via San Pietro in Carcere (Fori Imperiali)

Dall’8 ottobre 2010 al 6 febbraio 2011

>>> Guarda la fotogallery