Suadenti, ma privi di colpo d'ala

Nuovi album per Shaw Colvin e Justin Townes Earledi Maurizio Iorio

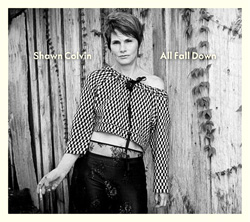

(maurizio.iorio@rai.it) Shawn Colvin

Shawn Colvin

All fall down (Nonesuch)

Album uscito da qualche mese, questo “All fall down” di Shawn Colvin, ma vale la pena di recuperarlo. Ormai cinquantaquattrenne, questa quasi attempata folk singer del Sud Dakota (due Grammy nel suo biglietto da visita), è stata scoperta da Suzanne Vega , che le chiese di cantare come corista nel suo hit “Luka”. L’esordio discografico risale al 1989, e da lì una carriera circoscritta nell’ambito del cantautorato folk d’autore. Una gran bella voce e uno spiccato senso della melodia l’hanno aiutata non poco nel tenere alta la qualità dei suoi pochi-ma-buoni album. Senza il fiato sul collo del mercato (nessuno è andato in crisi d’astinenza senza di lei), la Colvin si è presa ampie pause fra un lavoro e l’altro, tanto che “All fall down” arriva a sei anni di distanza dal precedente “These four walls”. Per confezionarlo Shawn Colvin ha chiamato a raccolta un “parterre de roi” di grande caratura artistica, a cominciare dal richiestissimo produttore Buddy Miller, il quale è riuscito abilmente ad elettrificare con discrezione il suono dell’album, che potrebbe essere tranquillamente catalogato nel pop d’autore. Emmylou Harris, la regina del country, Alison Kraus (ultimamente partner artistica di Robert Plant), Bill Frisell (strepitoso chitarrista jazz), e Jakob Dylan (il figlio del padre) sono il valore aggiunto di “All fall down”. Il risultato è un lavoro delicato e suadente, a metà strada fra Joni Mitchell e Suzanne Vega, che però nulla toglie e nulla aggiunge alla storia della musica. Ma questo è un momento di crisi, e in un cielo scuro le poche stelle rimaste brillano più luminose del solito.  Justin Townes Earle

Justin Townes Earle

Nothing’s gonna change the way you feel about me now (Bullshot)

La cornice nella quale è stato registrato questo album (dal titolo wertmulleriano) del trentenne Justin Earle, figlio di Steve Earle, grande songwriter country-rock degli anni ’80 e ’90, è una chiesa sconsacrata del North Carolina. Quattro giorni in presa diretta “et voilà”, il piatto è servito. Earle, al suo quarto album, si allontana dai toni country di matrice paterna e si getta a testa bassa nel soul della Stax , tanto che non è difficile riconoscere sonorità alla Sam Cooke (“Look the other way”) e alla Otis Redding ( “Baby’s got a bad idea). Intrise di soul e spruzzate di gospel anche “Memphis in the rain”, “Maria”, e “Lower east side”, che sconfina financo nel blues. Album malinconico, autobiografico (“Ho sentito mio padre cantare ‘riportami a casa’ alla radio”), nel quale i conti con il passato e con l’alta paternità ancora non sono stati chiusi. Justin Earle ha da poco passato i trent’ anni, e sta cercando di camminare da solo (“30 anni di corsa mi hanno lasciato in piedi con le chiappe al freddo/la maggior parte dei giorni mi chiedo se ho veramente imparato qualcosa/ma ci sto provando”,). Il suono di questo album lo descrive lo stesso Earle: “E’ quello che avresti potuto ascoltare a Memphis negli anni ’60, e che si può ancora sentire in posto come New Orleans”. La critica più impietosa lo ha tacciato di freddezza. Forse non è quello il difetto. Piuttosto gli manca la spinta per sollevarsi da terra. Ovvero il colpo d’ala. Justin Earle, Jacob Dylan, Jacob Cohen, Julian Lennon, il nostro Cristiano De Andrè, sono tutti ottimi musicisti, ma non sanno raccontare le storie come i loro padri. In fondo non neanche colpa loro. E’ che hanno l’handicap della nascita post-epoca.