Liberi tutti

Lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia

di Rita Piccolini

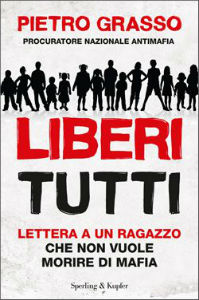

Nelle librerie da poche settimane il libro del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. E’ edito da Sperling&Kupfer. Il costo è di 15 euro, è disponibile anche in versione ebook. “A mio nipote Riccardo e a tutti i ragazzi animati dalla speranza di realizzare le loro idee, i loro desideri, i loro sogni di rendere il mondo più libero e più giusto”. E’ la dedica che troviamo sulla prima pagina del libro di Pietro Grasso ed è anche la ragione che dovrebbe spingere gli adulti a regalarlo a figli e nipoti.

Si avvicina il ventesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui il 23 maggio del 1992 vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini di scorta, Di Cillo, Montanari e Schifani. Il 19 luglio prossimo la strage di Via D’Amelio, sempre a Palermo, sempre nel 1992, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e tutti gli agenti che lo accompagnavano, Loi, Cosina, Catalano, Li Muli, Traina. E ancora, il 9 maggio, ricorre il Giorno della memoria dedicato a tutte le vittime del terrorismo e delle stragi. Terrorismo politico, terrorismo di mafia, qual è la differenza? Come raccontare ai ventenni di oggi quei giorni terribili? Come descrivere lo sgomento, la disperazione, l’incredulità. La mafia che utilizzava le armi del terrore: le bombe, le stragi, i corpi dilaniati. Bombe di mafia che esplosero poi anche nel 1993 a Roma, Milano, Firenze, non solo per uccidere, cinque morti a Firenze, altrettanti a Milano, ma anche per colpire il Paese nella sua vera essenza e in ciò che più lo caratterizza nel mondo:l’immenso patrimonio artistico.

Verranno realizzati servizi televisivi in ricordo di questo triste ventennale e poi speciali e inchieste. In tutte le redazioni giornalistiche saranno versati fiumi di inchiostro per raccontare, spiegare, cercare motivazioni, fare ancora domande in attesa di risposte che tardano ad arrivare dopo tanti anni. Forse per questo è più giusto far parlare un protagonista di quegli anni, un uomo che dal 2005 ricopre l’importante incarico di procuratore nazionale antimafia, ma che nel 1992 era un magistrato che lavorava gomito a gomito con Falcone, che avrebbe addirittura dovuto partire per Palermo con lui quel terribile 23 maggio, ma riuscì ad anticipare la partenza e così ebbe salva la vita, come racconta nelle interviste e nei programmi televisivi che lo ospitano in questi giorni. Sono le parole di un sopravvissuto alla strage di Capaci. “Mi chiamo Pietro Grasso e sono procuratore nazionale antimafia”. Questo l’incipit. “A chi mi chiede qualcosa di me e della mia vita, dico sempre, prima di tutto, che sono palermitano…”Così il racconto della nascita in provincia di Agrigento nel 1945, ma gli studi, dalle elementari all’università , a Palermo, in una città in cui la violenza mafiosa era già davanti agli occhi di tutti. “Ricordo distintamente le vedove vestite di nero, il loro dolore, le urla strazianti sui cadaveri dei figli, dei mariti, dei loro cari” scrive Grasso. Racconti di vite spezzate e, negli anni Sessanta, l’apporto delle vedove, le prime a collaborare con la magistratura e svelare la faida in cui erano stati coinvolti i loro uomini. Poi l’impressione per l’uccisione di un pastorello tredicenne che era stato testimone involontario del sequestro del sindacalista Placido Rizzotto, i cui resti furono poi ritrovati in una foiba di Corleone. Lo sgomento per l’utilizzo, già in quegli anni, del tritolo. La strage di Ciaculli è del ’63. Un’autovettura imbottita di esplosivo uccise sette artificieri che erano andati a controllarla. Venne costituita la Commissione parlamentare antimafia. Le indagini furono condotte dal giudice Terranova, anch’egli ucciso nel ’79. I processi, le sentenze d’appello che poi scagionavano quasi tutti per insufficienza di prove. La vendetta della mafia che non si faceva attendere. E ancora stragi, come quella in viale Lazio, il cui artefice fu Bernardo Provenzano all’inizio della sua “carriera di uomo d’onore” . Era il 1969. “Ero in magistratura da pochi mesi -racconta Grasso - e questo clima di violenza, di sangue, di lutti, di ingiustizia e di apparente ineluttabile impotenza rafforzava in me la convinzione che si doveva assolutamente fare qualcosa”.

“Mi chiamo Pietro Grasso e sono procuratore nazionale antimafia”. Questo l’incipit. “A chi mi chiede qualcosa di me e della mia vita, dico sempre, prima di tutto, che sono palermitano…”Così il racconto della nascita in provincia di Agrigento nel 1945, ma gli studi, dalle elementari all’università , a Palermo, in una città in cui la violenza mafiosa era già davanti agli occhi di tutti. “Ricordo distintamente le vedove vestite di nero, il loro dolore, le urla strazianti sui cadaveri dei figli, dei mariti, dei loro cari” scrive Grasso. Racconti di vite spezzate e, negli anni Sessanta, l’apporto delle vedove, le prime a collaborare con la magistratura e svelare la faida in cui erano stati coinvolti i loro uomini. Poi l’impressione per l’uccisione di un pastorello tredicenne che era stato testimone involontario del sequestro del sindacalista Placido Rizzotto, i cui resti furono poi ritrovati in una foiba di Corleone. Lo sgomento per l’utilizzo, già in quegli anni, del tritolo. La strage di Ciaculli è del ’63. Un’autovettura imbottita di esplosivo uccise sette artificieri che erano andati a controllarla. Venne costituita la Commissione parlamentare antimafia. Le indagini furono condotte dal giudice Terranova, anch’egli ucciso nel ’79. I processi, le sentenze d’appello che poi scagionavano quasi tutti per insufficienza di prove. La vendetta della mafia che non si faceva attendere. E ancora stragi, come quella in viale Lazio, il cui artefice fu Bernardo Provenzano all’inizio della sua “carriera di uomo d’onore” . Era il 1969. “Ero in magistratura da pochi mesi -racconta Grasso - e questo clima di violenza, di sangue, di lutti, di ingiustizia e di apparente ineluttabile impotenza rafforzava in me la convinzione che si doveva assolutamente fare qualcosa”.

La storia continua: gli anni ’80. Una terribile catena di omicidi. Nel mirino magistrati, politici, commissari, generali, agenti delle forze dell’ordine. Il maxiprocesso, i 35 interminabili giorni della camera di consiglio poi la sentenza dell’11 novembre 1987: 19 ergastoli e migliaia di anni di carcere. Poi ancora la nascita della procura nazionale antimafia, delle Direzioni distrettuali e della Dia. Ma anche i contrasti, le polemiche,l’isolamento di Falcone e i tentativi di delegittimazione che coinvolsero anche Borsellino. La loro eliminazione fisica.Le stragi. Poi la cattura nel ’93 di Totò Riina. Negli anni successivi ondate di arresti eccellenti, ma solo nel 2006 Grasso ricevette al telefono una notizia: “Preso”.”Capii immediatamente che si trattava di Provenzano”, scrive sulle pagine del libro.

Con il suo arresto si “riuscì a smantellare la rete di complicità, fiancheggiamento e protezione che gli permetteva di restare nascosto nella sua Sicilia continuando a gestire gli affari”. Per poterlo fare si appoggiò a gente “pulita”, che viveva nella legalità: imprenditori, professionisti, politici, amministratori locali, gente interessata al perpetuarsi del sistema mafioso.

Ed è questo l’aspetto più sconvolgente di questa storia: “La mafia ha il suo welfare: si preoccupa dei cittadini, soddisfa le loro necessità e li protegge”. Il procuratore spiega questo terribile paradosso con la necessità del consenso di cui i mafiosi hanno bisogno per agire. Questo infatti consente loro l’impunità ed è su questo fronte che bisogna combatterli, anche adesso, tanti anni dopo il maxiprocesso del 1986 e le stragi di Capaci e via D’Amelio, in un momento in cui, dopo tanti arresti eccellenti e dopo ingenti confische di beni, la mafia sembra essere in parte meno ferocemente attiva. ”I figli della mafia trovano all’interno delle famiglie, denaro, lavoro, senso di appartenenza, solidarietà e protezione. In cambio rinunciano alla libertà. Diventano schiavi, si obbligano a garantire fedeltà, silenzio, omertà, complicità, obbedienza assoluta fino a rischio della vita”. La mafia insomma non è solo un fenomeno criminale, ma un sistema sociale e culturale ben radicato che sembra offrire aiuto, come hanno spiegato i collaboratori di giustizia, a chi si sente abbandonato dalle istituzioni.

E allora il pericolo c’è ancora, eccome, e bisogna mantenere alta la guardia, sostiene il procuratore, nonostante gli indiscutibili successi degli ultimi anni. Per i giovani privi di prospettive, un numero immenso sopratutto nelle regioni del Sud, a volte sembra più facile stare dalla parte della mafia che contro di essa. Per vincerla allora non basta solo perseguire i suoi delitti, ma occorre indagarne i disegni e smascherarne le mistificazioni. Bisogna dipingere il vero volto dell’organizzazione, rivelandone i metodi e le regole segrete.

L’arma più efficace, sostiene Grasso in questo libro -testimonianza che è anche un appello ai giovani, è la “cultura della legalità”, perché le vittime di mafia non sono solo quelli colpiti e massacrati dalla criminalità organizzata, ma anche coloro che si rassegnano a vivere nell’ingiustizia, che chiudono gli occhi davanti ai soprusi, che fanno affari eludendo la legge e cercando l’appoggio dei potenti, che accettano il clientelismo e il compromesso per il proprio tornaconto personale. “La mafia- spiega Grasso- non necessariamente nasce dal sottosviluppo, ma ha tutto l’interesse a mantenerlo”.